探索新时代潮青创新发展之路| 13个国家和地区潮团举办潮青线上交流会

2023年1月7日下午,由国际潮团总会策划、国际潮青联合会主办的海外青年线上交流会顺利召开。来自香港、澳门、深圳、台湾、新加坡、泰国、马来西亚、印尼、菲律宾、老挝、柬埔寨、澳洲、新西兰等国家和地区的十多个潮属社团和潮青社团代表通过线上方式,共同探讨国际潮青事业创新发展之路。

香港会场

国际潮团总会执行主席陈幼南、国际潮青联合会会长、深圳市潮汕青年商会会长李奕标、澳门潮州同乡会创会会长刘艺良、澳门潮州同乡会会长陈维炽、泰国潮州会馆会长徐惠深、马来西亚潮州公会联合会总会长林家光、国际潮青联合会永远会长郭丰海、国际潮青联合会执行会长张俊勇、中华台湾潮汕同乡总会会长连锟颢、菲律宾潮汕总商会会长胡苏州、新加坡潮州八邑会馆副会长兼青年团团长陈展鹏、新西兰潮属青年联谊会会长陈润沁、印尼潮州乡亲公会青年会长纪经辉、泰国华人青年商会副会长李大成、老挝中华总商会常务副会长兼秘书长黄立威、国际潮青联合会常务副会长陈诚杰、副会长兼秘书长章曼琪、副会长兼专职秘书长黄坚泰、副会长柯家洋、陈晓锋、李红梅、国际潮团总会常设秘书处副秘书长林梅等出席会议。张俊勇执行会长主持会议。

澳门会场

会上,国际潮团总会执行主席陈幼南、国际潮青联合会会长、深圳市潮汕青年商会会长李奕标、泰国潮州会馆主席徐惠深、国际潮青联合会永远会长郭丰海、新加坡潮州八邑会馆青年团团长陈展鹏、新西兰潮属青年联谊会会长陈润沁、印尼潮州乡亲公会青年会长纪经辉、国际潮青联合会常务副会长陈诚杰、副会长柯家洋、李红梅、深圳市潮汕青年商会轮值会长连宗盛、澳门潮汕青年协会理事长刘智龙、台湾潮籍青年团执行长李粤坚、马来西亚潮州公会联合会青年团总团长陈家强、老挝中华总商会常务副会长陈作明等各地潮属社团和潮青社团代表积极发言,为国际潮青事业创新发展提供了许多建设性建议和方案。

陈幼南主席致辞

陈幼南主席认为,世界各地的潮人积极传播中华文化与潮汕传统文化,这极大增强了世界各地潮籍社团的凝聚力及影响力。但从长远来看,社团要实现可持续发展,还是需要培养一批敢想、敢干、敢担当的青年接班人。潮青是传承老一辈潮人、潮商思想及努力的关键所在,亦是构建全球潮人命运共同体的重要一环。国际潮青联合会聚集了一批有实力、有国际视野、极富活力、具有热忱之心的潮青精英,未来,国际潮团总会将和国际潮青联合会共同努力,承担起推动传承的重任,发挥搭建桥梁纽带和连系人的独特作用,加强全球第二、三代潮籍青年之间的沟通及联系,培育潮团接班人,推动全球潮属社团发展 。

陈幼南表示,希望世界各地区的潮属社团和潮青社团能够协助组织和号召会中青年积极参与交流活动,激发潮籍青年蕴藏的巨大创造力和发展活力,以整合全球潮青资源,拓展潮青合作平台, 促进知识分享和能力建设。

李奕标会长致辞

李奕标会长在致辞中表示,国际潮团总会老一辈会长们对潮青事业高瞻远瞩,殚精竭虑,值得学习和敬佩。如何面向未来探索创新的方式,使中华优秀文化和潮汕文化传承发展乃至发扬光大,如何推动海内外潮青社团合作发展,为潮人潮商增强可持续发展竞争力作出新的贡献?这是国际潮青迫在眉睫、重任在肩的重要战略。李奕标建议如下:

一是作为国际潮团总会所属四大板块之一的国际潮青联合会,要继续保持闯劲,履行先锋责任,探索创新道路,发挥巨大创造力。他指出,第九、十届以来,国际潮青一是制定更加适合未来发展的组织架构、体制机制;二是大力推荐、选拔、培养更多优秀的创二代走上舞台,实施培养新一代潮青会长计划;三是吸引世界各地经济、文化、科技等领域的潮青精英加入会董会,增强核心力量。

深圳会场 二要建功立业,创业创新,推进构建全球潮青命运共同体,使国际潮青联合会成为学习联谊的合作平台、创新发展的“孵化器”和“加速器”。 三要全力支持在2023年办好第十一届国际潮青联谊年会。同时希望还没有承办年会的潮团积极开展第十二届国际潮青联谊年会申报工作,以获得承办为契机,推动自我全面提升发展。

四要做大做强创新型、文化型、服务型、合作型、集团化的国际潮青平台,全面推动联合会高质量创新发展。打造潮青新文化,增强潮青凝聚力、培养潮青创新力、提升潮青影响力。

新加坡会场

五要凝聚用好全球老侨和新侨资源,在疫情稳定中之后,利用乡情和文化的纽带,举办联谊、论坛、展览、研究、评选等高端活动,在做好新时代“侨”的文章中发挥作用。以国际潮青公益基金为抓手,争当新时代公益事业好潮青。

马来西亚会场

泰国会场

会后,与会成员纷纷表示,此次会议内容丰富、亮点纷呈,是一次意义非凡、成果丰硕的交流会。此次交流会的顺利开展,也为进一步推动海内外潮青社团的合作发展奠定了良好的基础。后续,国际潮青联合会将强化全球潮青的联谊交流,整合全球潮青资源,增强潮青凝聚力、提升潮青影响力、强化潮青执行力、培养潮青创新力,推进打造潮青命运共同体,为潮人潮商增强可持续发展竞争力作出新的贡献。

新西兰会场

菲律宾会场

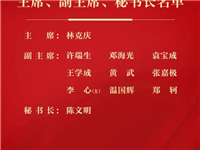

国际潮团总会出席名单

陈幼南 国际潮团总会执行主席

林 梅 国际潮团总会常设秘书处副秘书长

国际潮青联合会出席名单

李奕标 国际潮青联合会会长、深圳市潮汕青年商会会长

郭丰海 国际潮青联合会永远会长

张俊勇 国际潮青联合会执行会长

陈诚杰 国际潮青联合会常务副会长

章曼琪 国际潮青联合会副会长兼秘书长

柯家洋 国际潮青联合会副会长

陈晓锋 国际潮青联合会副会长

黄坚泰 国际潮青联合会副会长兼专职秘书长、深圳市潮汕青年商会驻会会长、党委书记

李红梅 国际潮青联合会副会长

李奕庄 国际潮青联合会常务会董、深圳市潮汕青年商会常务副会长

巫江峰 国际潮青联合会副秘书长

林育新 国际潮青联合会副秘书长、深圳市潮汕青年商会副秘书长

杨应玉 国际潮青联合会会董

曾颖伟 国际潮青联合会会董

刘建聪 国际潮青联合会会员

靳皓南 国际潮青联合会会员

许咏雯 国际潮青联合会会员

陈咏瑶 国际潮青联合会会员

杨玳诗 国际潮青联合会会员

深圳市潮汕青年商会出席名单

连宗盛 深圳市潮汕青年商会轮值会长

龚海鹏 深圳市潮汕青年商会常务副会长

赵远洲 深圳市潮汕青年商会副会长

马小冕 深圳市潮汕青年商会副会长

赵育忠 深圳市潮汕青年商会副会长

赖伟丰 深圳市潮汕青年商会副会长

姚烈雄 深圳市潮汕青年商会副会长

郑镇烽 深圳市潮汕青年商会副会长

郑敏标 深圳市潮汕青年商会副会长

刘即歆 深圳市潮汕青年商会副会长

马应烽 深圳市潮汕青年商会副会长

郑 娟 深圳市潮汕青年商会副秘书长

澳门潮州同乡会出席名单

刘艺良 澳门潮州同乡会创会会长

陈维炽 澳门潮州同乡会会长

辜文达 澳门潮州同乡会理事长

刘智龙 澳门潮州同乡会副会长

蔡伯成 澳门潮州同乡会副理事长

刘泳思 澳门潮州同乡会副理事长

林秀玲 澳门潮州同乡会副理事长

黄翠贤 澳门潮州同乡会常务理事

沈国斌 澳门潮州同乡会成员

徐李荡 澳门潮州同乡会成员

阮嘉宝 澳门潮州同乡会成员

中华台湾潮汕同乡总会出席名单

连锟颢 中华台湾潮汕同乡总会会长

李粤坚 中华台湾潮汕同乡总会监事

连铱觐 中华台湾潮汕同乡总会理事

新加坡潮州八邑会馆出席名单

陈展鹏 新加坡潮州八邑会馆副会长兼青年团团长

黄 亮 新加坡潮州八邑会馆副总务兼青年团署理团长

郑勇棉 新加坡潮州八邑会馆董事兼青年团副团长

黄朝群 新加坡潮州八邑会馆会员组副主任兼青年团副团长

杨耀平 新加坡潮州八邑会馆副外事兼青年团秘书长

马来西亚潮州公会联合会出席名单

林家光 马来西亚潮州公会联合会总会长

郭景盛 马来西亚潮州公会联合会副总秘书

张兼福 马来西亚潮州公会联合会常委

黄瑞雷 马来西亚潮州公会联合会青年团执行顾问

陈光华 马来西亚潮州公会联合会青年团团务顾问

李文健 马来西亚潮州公会联合会青年团团务顾问

陈家强 马来西亚潮州公会联合会青年团总团长

沈鼎能 马来西亚潮州公会联合会青年团副总团长

黄世豪 马来西亚潮州公会联合会青年团总秘书

王申宝 马来西亚潮州公会联合会青年团信息局主任

张创民 马来西亚潮州公会联合会青年团国际事务局主任

马来西亚雪隆潮州会馆出席名单

吴俊利 马来西亚雪隆潮州会馆董事

李文畅 马来西亚雪隆潮州会馆董事

印尼潮州乡亲公会出席名单

纪经辉 印尼潮州乡亲公会Head of the Youth Division

纪力兴 印尼潮州乡亲公会Assistant head for Networking Youth Division

吴姿仪 印尼潮州乡亲公会Assistant Head for Social & Culture Youth Division

老挝中华总商会出席名单

黄立威 老挝中华总商会常务副会长兼秘书长

陈作明 老挝中华总商会常务副会长兼财政

泰国潮州会馆出席名单

徐惠深 泰国潮州会馆会长

泰国华人青年商会出席名单

李大成 泰国华人青年商会副会长

菲律宾潮汕总商会出席名单

胡苏州 菲律宾潮汕总商会会长

陈镇雄 菲律宾潮汕总商会常务副会长

谢培鹏 菲律宾潮汕总商会秘书长

陈银文 菲律宾潮汕总商会常务理事

林伟杰 菲律宾潮汕总商会常务理事

新西兰潮属青年联谊会出席名单

陈润沁 新西兰潮属青年联谊会会长

汤恩宁 新西兰潮属青年联谊会常务副会长

彭 亮 新西兰潮属青年联谊会常务副会长

姚 乐 新西兰潮属青年联谊会常务副会长

李泽锐 新西兰潮属青年联谊会副会长

刘伟杰 新西兰潮属青年联谊会副会长

李明轩 新西兰潮属青年联谊会副会长

李咏珂 新西兰潮属青年联谊会副会长

吴文钦 新西兰潮属青年联谊会副会长

杨 斌 新西兰潮属青年联谊会会员

林旭滨 新西兰潮属青年联谊会会员

汤灿斌 新西兰潮属青年联谊会会员

蔡晓峰 新西兰潮属青年联谊会会员

陈国思 新西兰潮属青年联谊会会员

林润锋 新西兰潮属青年联谊会会员

姚朝鑫 新西兰潮属青年联谊会会员

王泽森 新西兰潮属青年联谊会会员

杨嘉熹 新西兰潮属青年联谊会会员

李佳玉 新西兰潮属青年联谊会会员

林 琳 新西兰潮属青年联谊会会员

汤文旭 新西兰潮属青年联谊会会员

唐婉君 新西兰潮属青年联谊会会员

01月07日